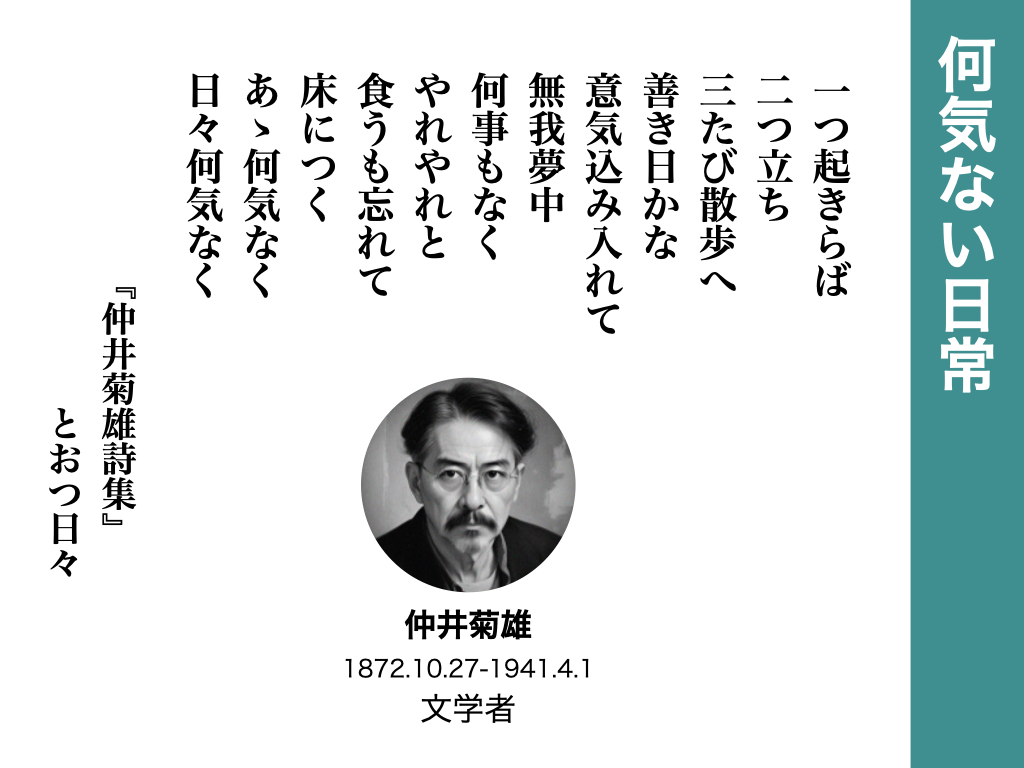

- 山場と平場

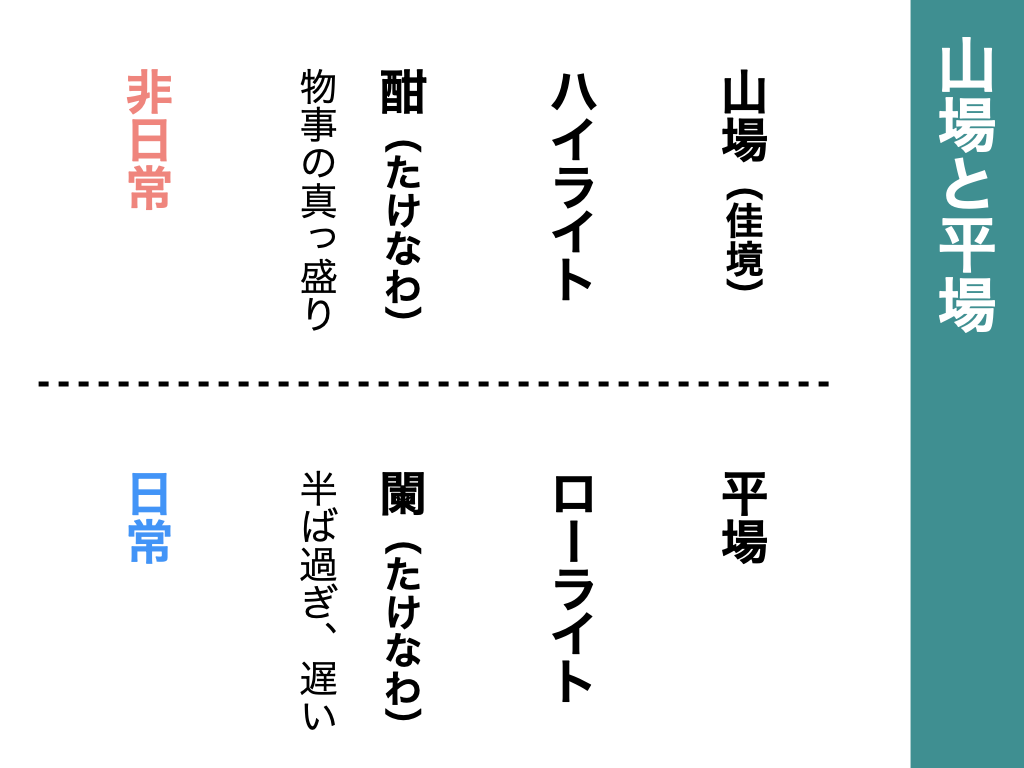

- ハレとケ

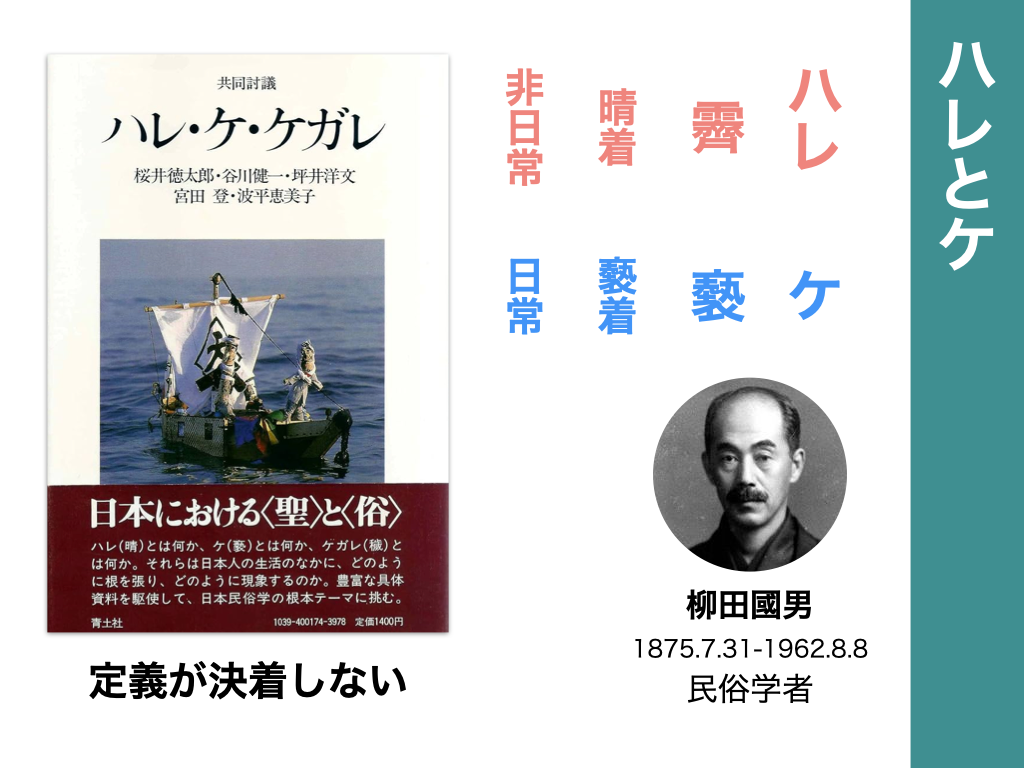

- ハレ・ケ・ケガレ

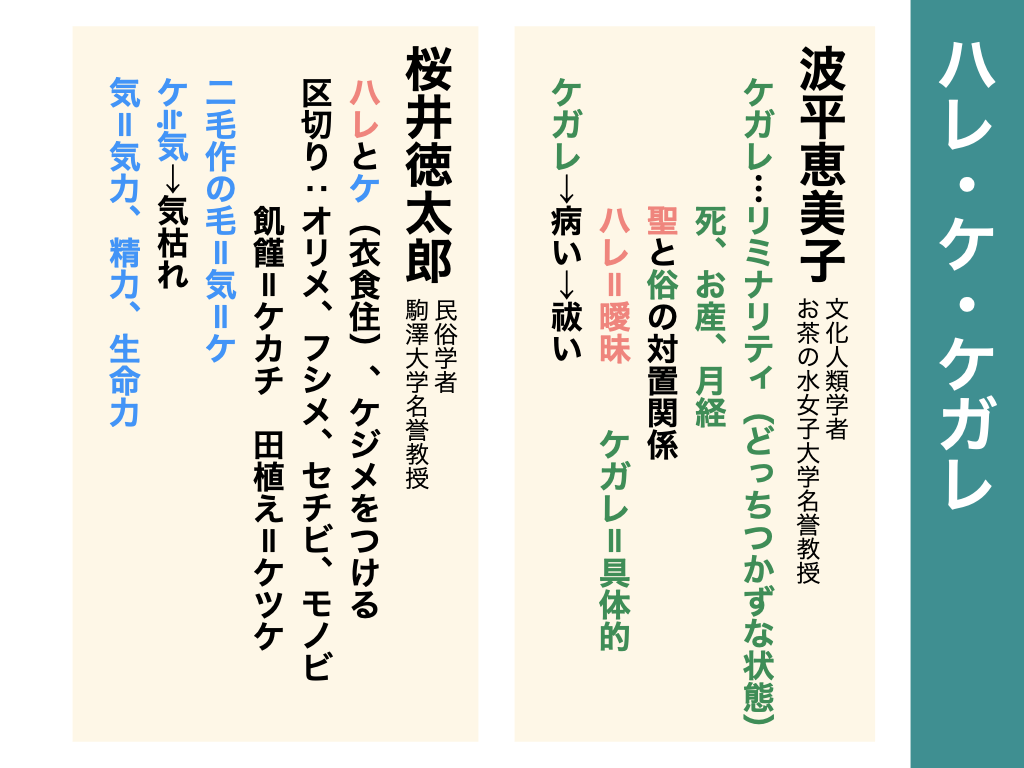

- ハレとケガレ

- ハレとケガレのリズム

- ケとは

- ケの暮らし

- ケジメ

- ツルギとタチ

–

–

1.山場と平場

ニュースやテレビ番組、ネット配信では、注目ポイントとしてハイライトを取り上げられることが多く、映画や小説、漫画、ドラマではクライマックスに注目が集まります。最も盛り上がるシーンに興味がいくのは当たり前のことで、日本語で表すなら「山場」や「佳境」といったところでしょう。

宴席では最も盛り上がっている場面で「宴もたけなわ」という言葉が用いられます。漢字では「酣」と表すのですが、半ばを過ぎたころ、あるいは遅いという意味で「闌」という字も「たけなわ」と読みます。そろそろお開きにしましょうという意味ではどちらの字を用いても違和感はありません。

私たちの日常会話で、「最近どう?」「今は何をしているの?」と近況を聞かれると、最近の活動のハイライトを取り上げて話をします。「朝起きてからは朝食にパンを食べて……」などと、わざわざ何気ない日々の過ごし方を話す人なんていませんよね(笑)。

得てして、人は「平場」よりも「山場」に興味がいくものです。この非日常を「ハレ」といい、日常のことを「ケ」と言い表します。現代では「ケ」がなおざりになってしまいがちですが、古代の日本人はこの「ケ」を大切にしていたと言われています。

ハレとケ

「ケ」とは、日々の生産の場、仕事をする日常です。「ハレ」とは、特別な日を表し、冠婚葬祭や収穫の感謝をこめたお祭りなど。縁があって9月に「匠の祭典」というイベントに参加し、ビデオ撮影をしていました。そこでコツコツと地道な作業を丁寧に繰り返す、洗練された職人の技、まさに匠の技に間近で触れられる機会となりました。

腕のいい職人さんをよく観察していると、まったく同じ動きをしているようでいて、毎回微調整をしてより良くなるように工夫を凝らしているように見えました。もっともっと高みへ……といった気迫、心意気がヒシヒシと伝わってきます。

そこで、ふと子供が何度も同じことで笑ったり、同じようなことを飽きもせず繰り返して遊んでいる姿が頭に浮かびました。子供も、同じことを繰り返しているように見えて微妙に毎回新しくなっているのです。そしていつか大人たちにその成果を披露したがります。同じであって同じでない、非常に微細な上塗りを繰り返していく。そこに匠の心意気と子供の遊び心とがピタリと重なり合った気がしました。

同じことを延々としていては気が滅入る、気が枯れる、つまりケガレるから気分転換が必要となって、ハレが生まれたのかもしれませんね。そこから、禊ぎや祓いといった概念にも通じていったのかもしれません。

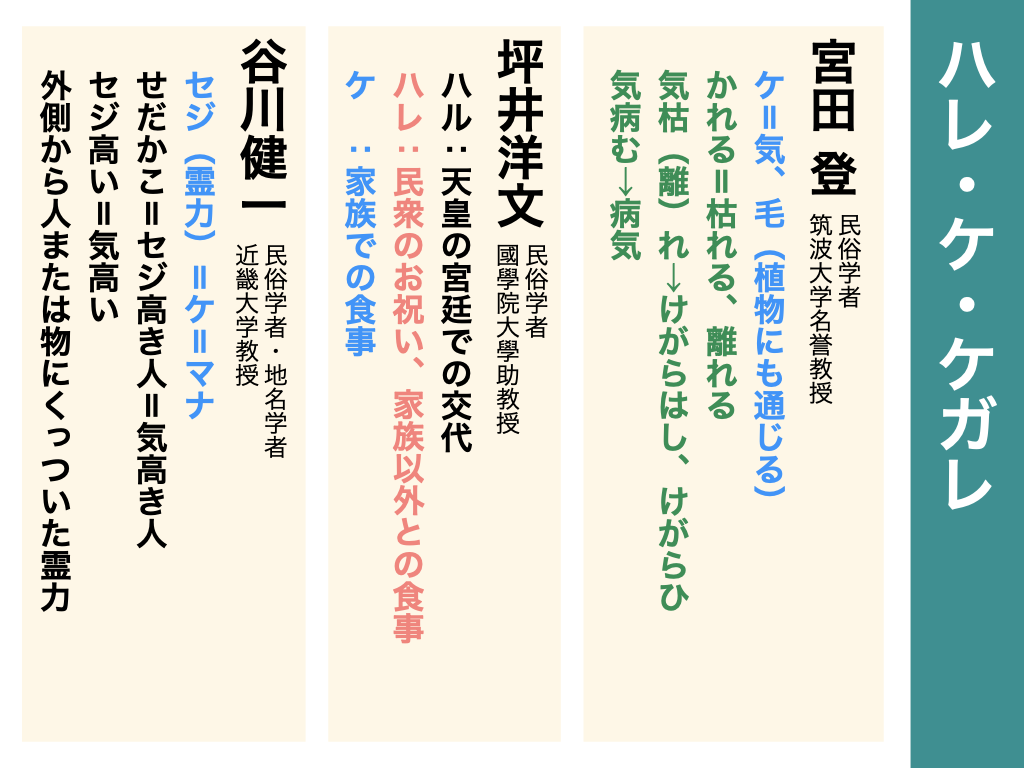

ハレ・ケ・ケガレ

ハレとケを概念として定義したのは、明治から昭和にかけて活躍した民俗学者、柳田國男。漢字で表すと「霽(ハレ)」「褻(ケ)」で、もともと日本人の文化として根付いていた価値観に対して、後になって漢字を当てました。今でも結婚式やめでたい場での服装を「晴れ着」と言いますが、普段着のことを表す「褻着」は使われることがなくなっています。

一般的にはハレとケを対比して考えられるのですが、厳密にハレとは何か? ケとは何か? ということを精査していくと判然としない曖昧な概念でもあります。その概念の追求に民俗学者たちがこぞって挑んだのは昭和の終わり頃。1984年に出版されている『共同討議−ハレ・ケ・ケガレ』。2023年10月現在、中古でないと手に入らず26,000円という価格に高騰しています。

柳田國男や折口信夫などの民俗学の権威の功績を踏まえ、五人の民俗学者が対談形式でそれぞれの立場からその定義に迫る内容で、非常に興味深くて面白い内容です。高価ですが、興味あればぜひご一読ください(笑)。

そこに登場する五名の方々の考えを、自分なりに気になるポイントを抽出してみました。

波平恵美子氏は、ケガレをどっちつかずな状態(リミナリティ)とし、死やお産、月経など具体的に定義できるのに対し、聖俗の対置関係にあるハレは曖昧で具体的ではないと主張。また、ケガレから病いに通じ、そこから祓うという概念になるとも。

櫻井徳太郎氏は、ハレとケに対して、衣食住によって差異があると言及しています。興味深いのはその間にケジメをつけるという考え方で、他にもオリメ、フシメ、セチビ、モノビなど、区切りを重視していた点に着目しています。

さらに、ケとは食事のことで、飢饉のことをケカチと言い表し、田植えのことをケツケという言語学の視点が興味深い。二毛作の「毛」は稲のことであり、気=ケでもあると。気が枯れるから気枯れであり、気は気力、精力、生命力であるとします。

宮田登氏は、同じくケは気であり、毛であって植物にも通じると言います。ケガレは、気が枯れる、気が離れるの意味であり、けがらわし、けがらひの言葉にも通じており、気が病むと病気になるとまとめています。

坪井洋文氏は、天皇の宮廷での交代を「ハル」であるとし、それに対して民衆のお祝いは「ハレ」。また、食について家族以外との食事をハレ、家族での食事をケであるとしました。

谷川健一氏は、ケはすなわち気であり、霊力のことを表しセジ(沖縄の伝承における霊力)やマナ(ハワイ語のでの霊力)と同義であるとします。セダカゴという言葉があり、それはセジ高き人の意味で、気高き人に通じると言います。さらにケとは、外側から人や物にくっついた霊力であるという見方が興味深いです。

以上のような形で、それぞれの得意分野からハレ・ケ・ケガレについての考察が展開され、議論は深まっているものの、結局のところ明確な答えには至らず、定義は曖昧なまま締めくくられてしまいました。

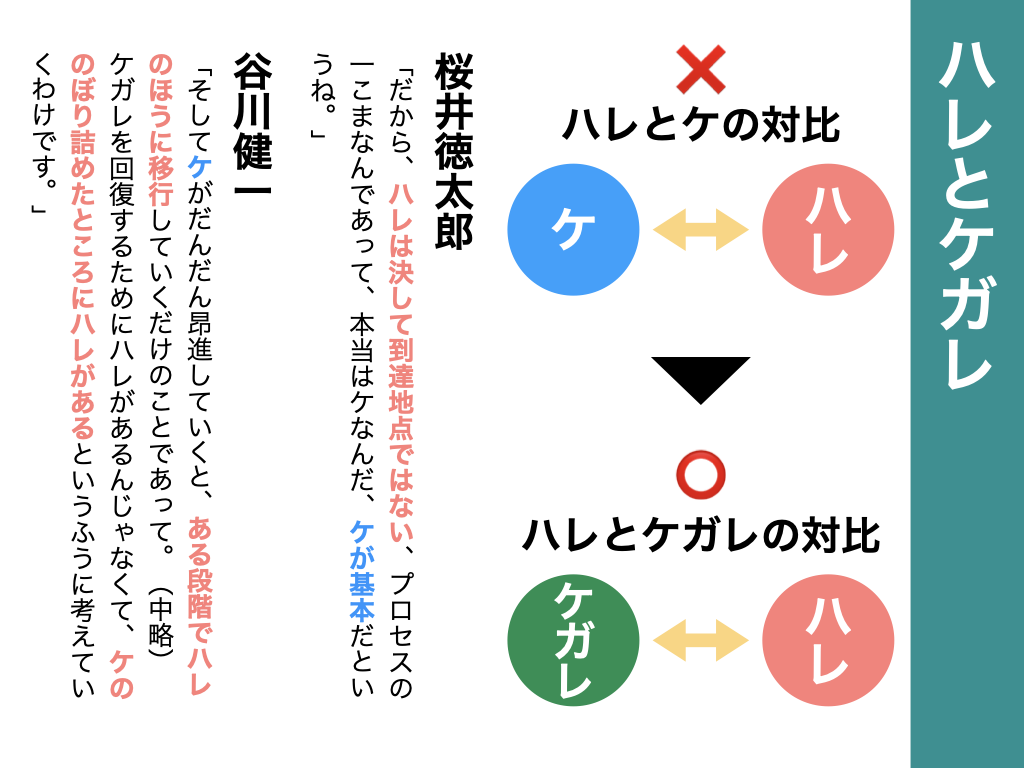

ただ、進展があるとすれば、ハレとケの対比ではなく、ハレとケガレの対比であるとする見方でしょうか。

ハレとケガレ

ケがハレにもなり、ケガレにもなるという考え方はおそらく前述の討議者全員の納得するところであったと思われます。そこで、特に着目したい箇所を抜粋してご紹介します。

だから、ハレは決して到達地点ではない、プロセスの一こまなんであって、本当はケなんだ、ケが基本だというね。

桜井徳太郎

そしてケがだんだん昂進していくと、ある段階でハレのほうに移行していくだけのことであって。(中略)

ケガレを回復するためにハレがあるんじゃなくて、ケののぼり詰めたところにハレがあるというふうに考えていくわけです。

谷川健一

両氏が言う通り、ケという気の流れがあり、それの変化としてハレとケガレがあると考えると、もともとの言葉の語義とも相通じ合点がいきます。さらに、同書ではプラスのハレ、マイナスのハレといった考え方についても議論されており、それらを踏まえたうえで独自の考察を加えてみましょう。

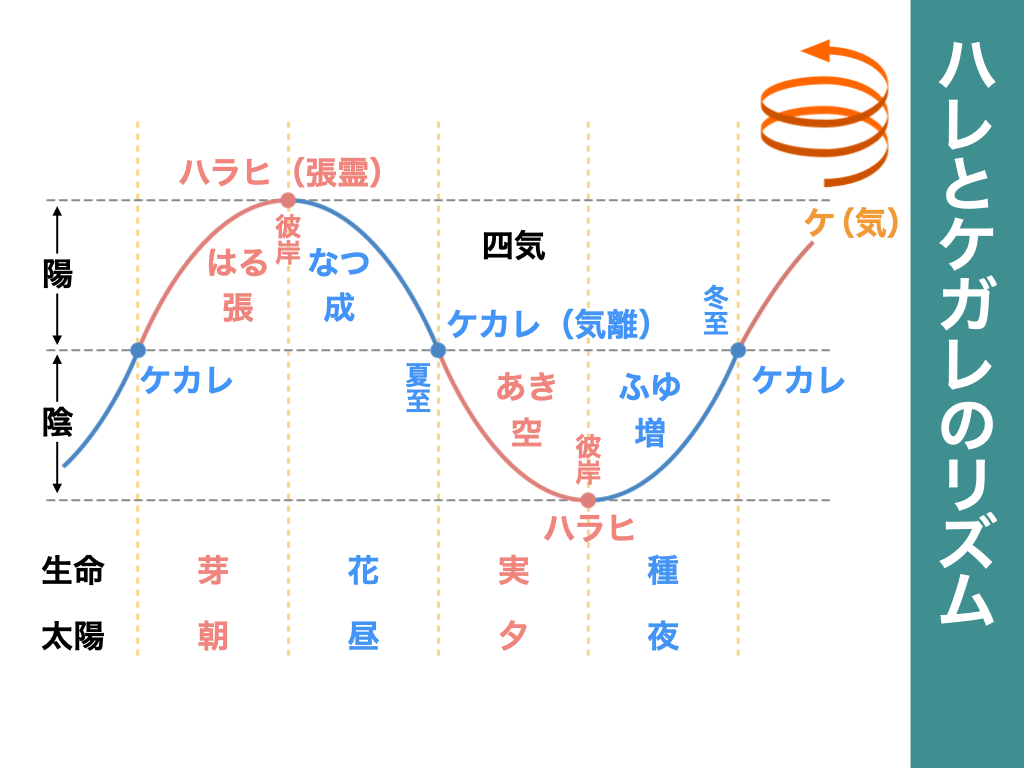

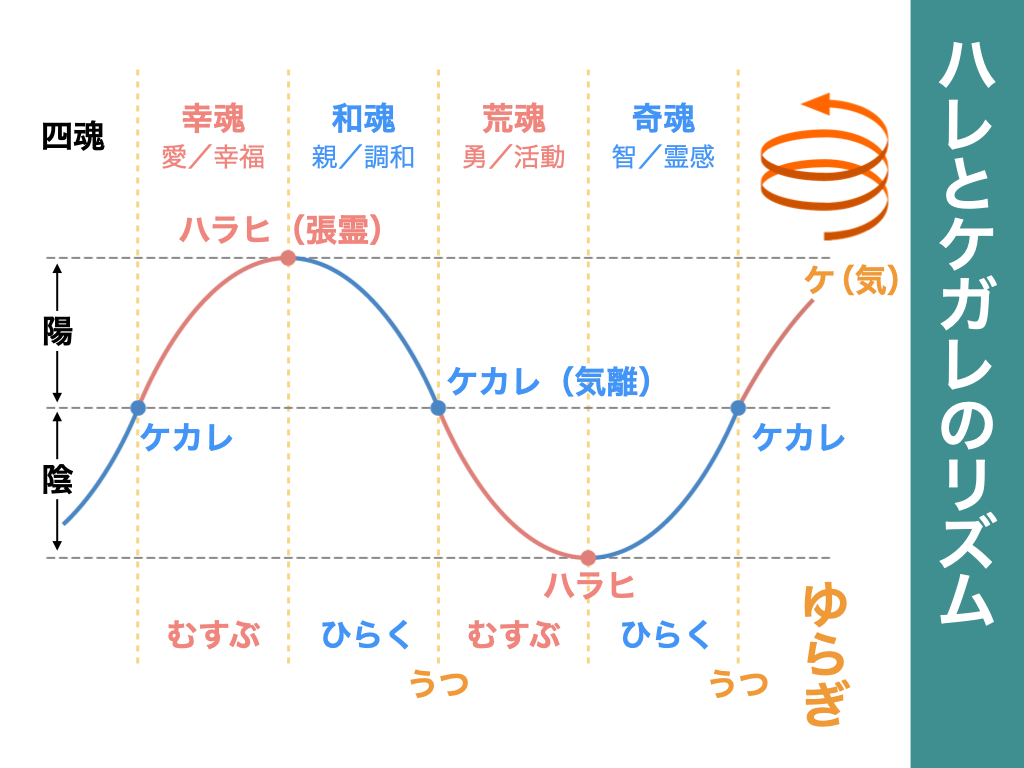

ハレとケガレのリズム

ケとは気であり、気とはマナ、セジにも通じる霊力、とにかく目には見えない生命エネルギーのようなものであり、それはモノやヒトに宿る。八百万の神として、あらゆるものに神性が宿っているとするアニミズムの源泉とも言える位置付けです。

その気が充満していくことを「祓い」ではなく「ハラヒ(張霊)」と解釈してみましょう。これがハレに当たります。「穢れ」については宮田氏の意見と同じく「ケカレ(気離れ)」とします。

そうすることで、ケ(気)が充満して張りつめた極限がプラスの「ハラヒ」となる。言わば陽極です。そこから気が緩み、あるいは離れていったゼロポイントを「ケカレ」と表現できます。さらに今度はマイナス方向へと進み、また「ハラヒ」に達する。ここがマイナスのハレ、陰極。そしてまたゼロポイントへ戻ります。この一連の流れを終えると二周目へ突入するといった流れで繰り返していくわけです。

つまり、陽極から陰転し、陰極から陽転する4つの過程を経て一巡していくのです。

ですから、この動作は春夏秋冬の四季、言うなれば「四気」にも対応し、生命が芽吹いて花が咲き、実をつけて種を落とす循環活動にも重なり、朝昼夕夜の1日の流れにも当てはめることができます。もっとも気の充満している張霊のタイミングが彼岸、もっとも気の枯れているところが夏至と冬至に当たります。

他にも陰陽五行、十干十二支、易、あらゆる根本原理ににも対応させることもできるでしょう。

この波が円環構造ではなく螺旋構造であり、徐々に場所を変えていく惑星運動のマクロから、ミクロな原子の躍動、生命の呼吸、すべてが多層構造的に相似していることが分かります。この「ゆらぎ」を増幅させ、生命力や霊力を高める秘法の一つが、現代に残っている石上神宮に伝わる十種神宝の鎮魂法。他にもカバラにおけるセフィロトの木、ひふみ祝詞、もしかするとモーセの十戒や仏教の十善戒なども形を変えて似たようなことを表しているのかもしれません。これらに関しては謎が多く、断定できる要素がまだまだ足りないため、改めて探求していきたいと思います。

いずれにせよ、同じところを何度も巡る循環、輪廻から脱して螺旋の渦に委ねた霊的成長を、はるか昔から人間の理想として目指してきたことに違いありません。

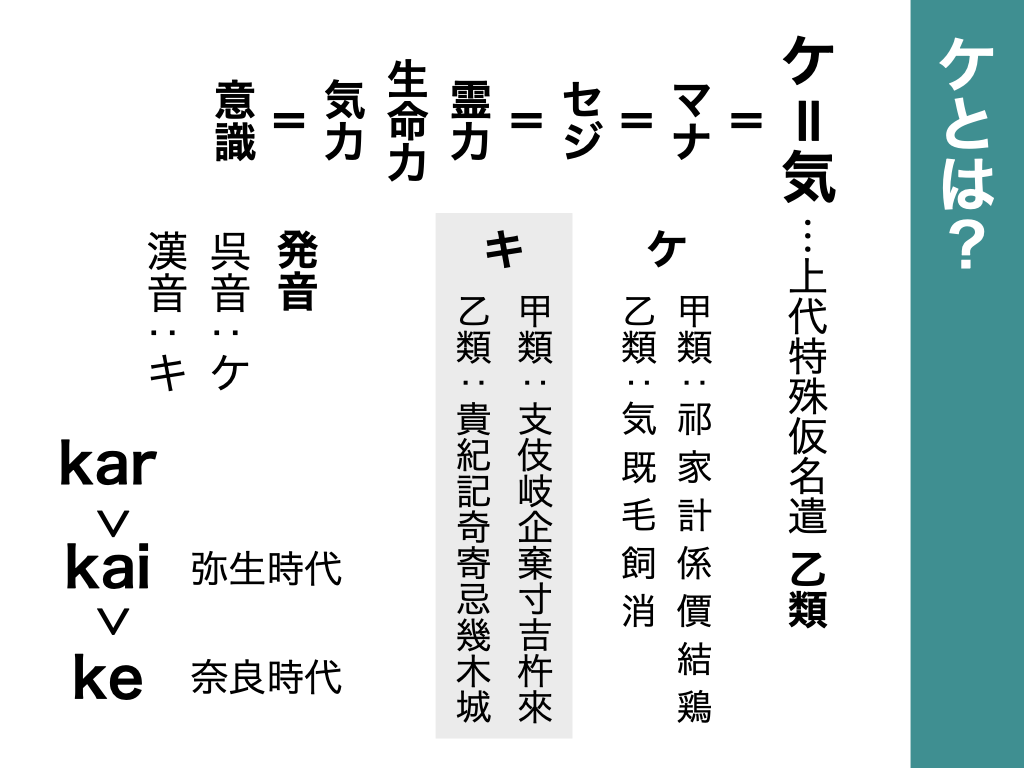

ケとは?

ハラヒとケカレの運動を繰り返す、そもそものケ(気)についてもう少し踏み込んでみましょう。本来は旧字体の「氣」と書くのですが、それを言い始めると全て旧字体に統一しないと筋が通らなくなって面倒なので、新字体の「気」で妥協させてください。

ちなみに「氣」の中の「米」はエネルギーの源である米であり、その力が八方へ広がっていく様子を表していますが、戦後GHQの占領下になったことで「気」に変えられ、日本人の気は締め(〆)出されてしまったと言われています。ですから、旧字の「氣」を使ったほうが良いという考えがあって、気の字だけ「氣」で文章を書く人が大勢おられます。しかし、その理屈で言うなら締め出されたのは「氣」の字だけではないですし、「氣」の字だけ旧字を使ったところで何が戻るのか。精神性を締め出すと言うことはそんな単純なことではないのです。それならもっと全体を通して徹底していかなくてはならない。そういったにわか言葉遊びで満足はできないので、あえて旧字体の「氣」にはこだわりません。

それならば、中国の簡体字では「气」と書きますから、エネルギーが締め出されるどころか、完全に失っているわけです(笑)。確かに、文字には魂が宿りますし、言葉に霊力が宿ったものを言霊と言うなら、型に宿る型霊、文字に宿る文字霊もあるでしょう。大切なことではありますが、それ以上に「それだけが大事」ではないのです。

どちらかと言えば、気だけ旧字体で他は新字体を使っている方がなんとなく居心地が悪い。音読みと訓読みを混ぜて発音するのと同じような違和感があります。ゆえに、気だけにこだわるのは、肉汁(にくじる)と読む人や、晩ごはん、夕飯、夕食ではなく「夜ごはん(今は認められてしまいましたが)」と言う人に対するもどかしさと同じような気配があります(笑)。

結局、自分が一番「気」にこだわっているのではとツッコミを受けてしまいそうですが(笑)、本題に戻りましょう。

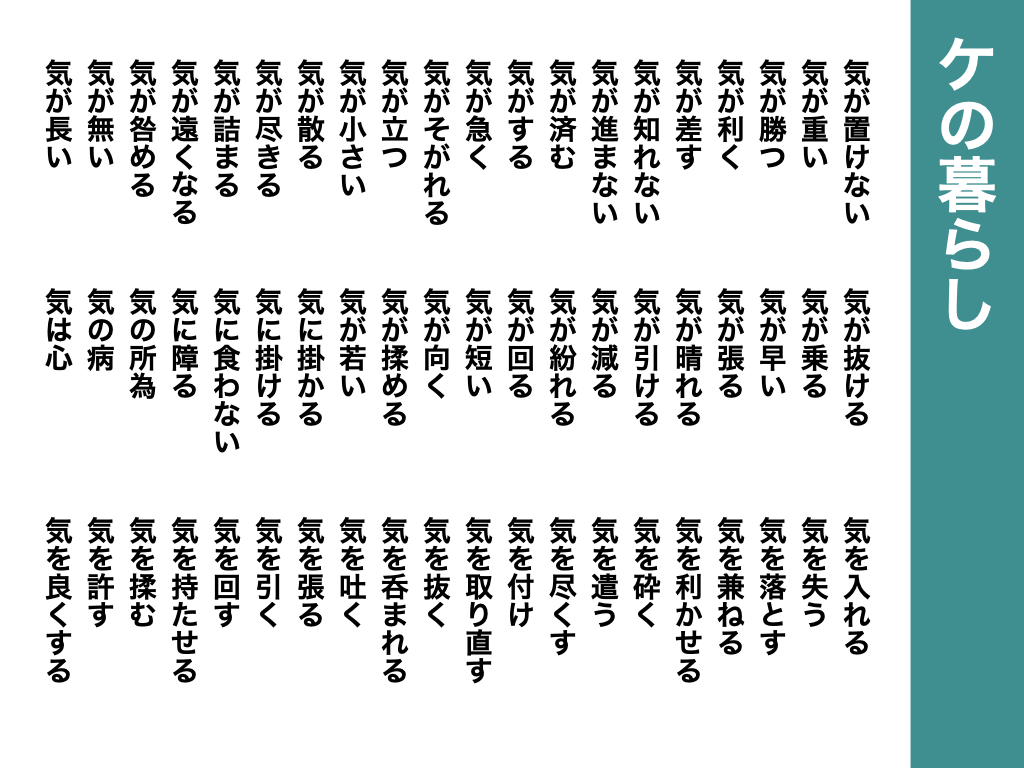

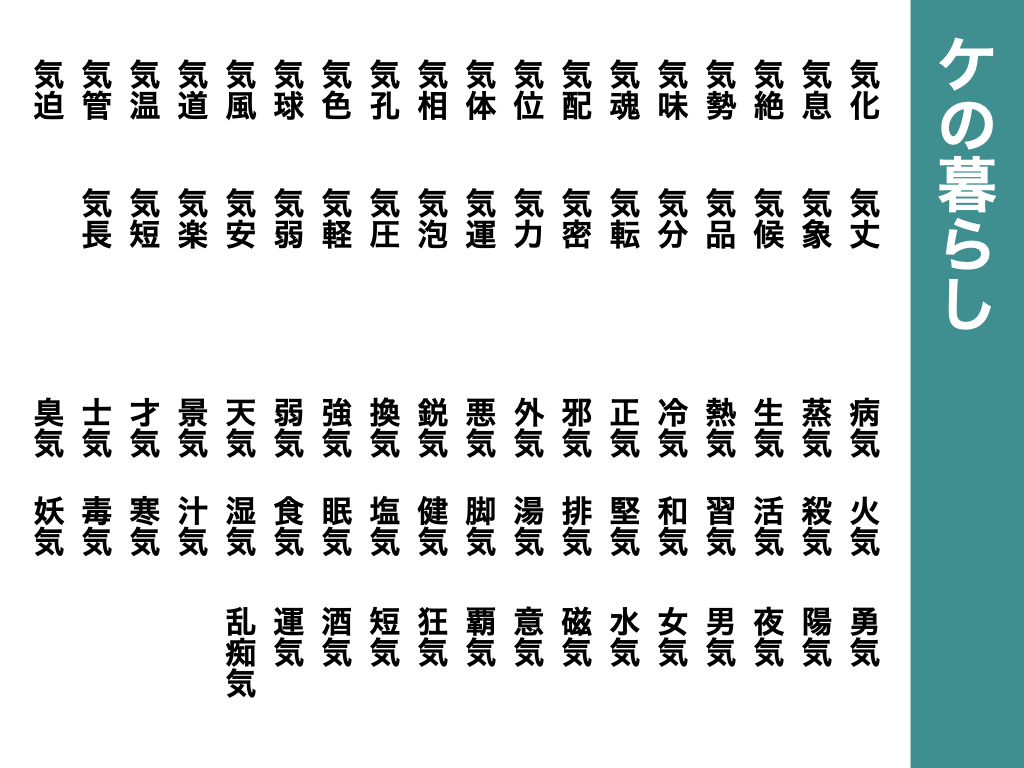

気は、現在はキと発音するのが主流ですが、本来はケと読みました。どちらも現代の読み方にありますから、これはすぐに納得いただけるでしょう。気の意味は、先ほどから述べている通り、マナ、セジなどの霊力、生命力、気力を表しています。一つだけ付け加えると、気=意識ということもできます。気とつく慣用句を「意識」に変えてみるとよく分かります。全てではありませんが、意味が成り立つでしょう。

例えば、気が付く、気にする、気が遠のく、気が散る、気を失う……これらを「意識」に置き変えると、意識が付く、意識する、意識が遠のく、意識が散る、意識を失う。つまり、気とは意識なのです。

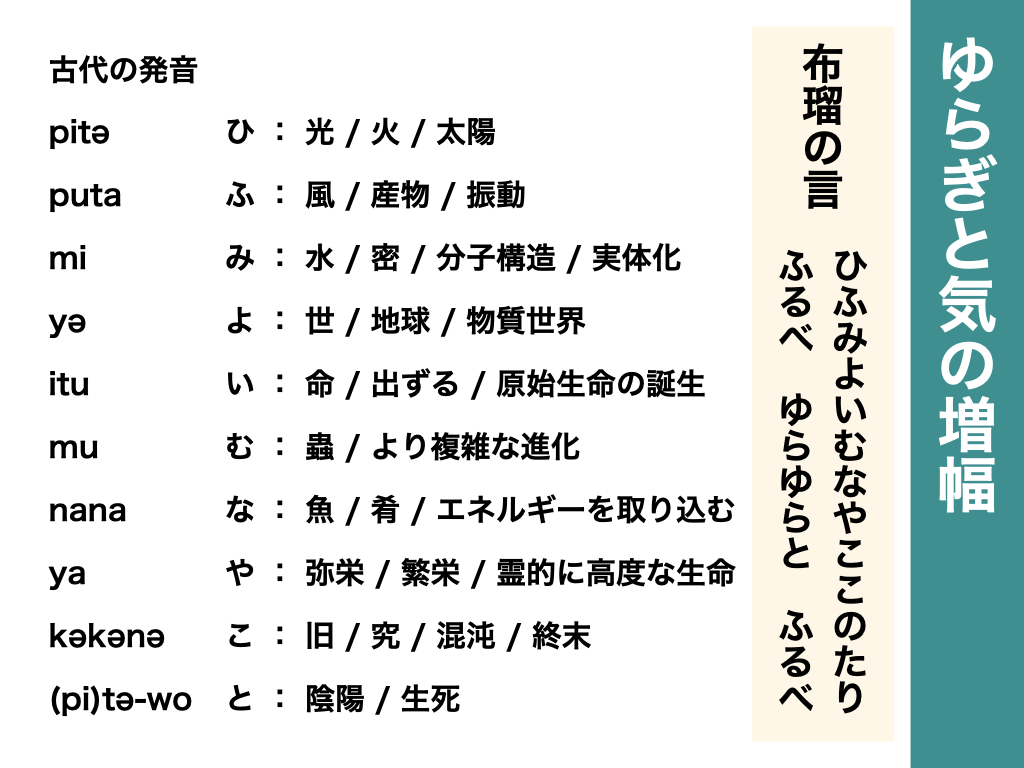

ケはいつから言われていたのかは定かではありませんが、少なくとも気を奈良時代頃からケと発音されていたことは間違いありません。上代特殊仮名遣においてケの音でも2種類あるうち、乙類で発音されていたことが分かっています。厳密な音については確定はされておらずいくつかの説がありますが、日韓祖語や近隣国との比較言語の研究によってずいぶんと明らかになりました。甲類は現在のケとほぼ変わらず、乙類はウムラウトに近い訛ったような発音ではないかと考えられます。さらに発音の変遷を辿って弥生時代頃にはkai、それ以前にはkarという発音であったとされています。

ちなみに、気はキとは発音しておらず、キの発音に当てられた万葉仮名は18種で、こちらも2種類があって甲類乙類の別があります。

隣国である中国(唐代あたり)の発音では、漢音でキと読み、呉音ではケと読むため、仏教経典とともに伝達された漢文の発音は現在では漢音が主流になっていますが、もともとは呉音で発音されていました。今は読経する際に基本的には漢音で読み上げますが、真言宗で読まれる理趣経などでは今でも呉音で読みます。つまり、昔はケと発音していたが、漢音の発音が主流になるにつれ、おそらくは平安時代の頃に気をキと読む発音が加わったのでしょう。

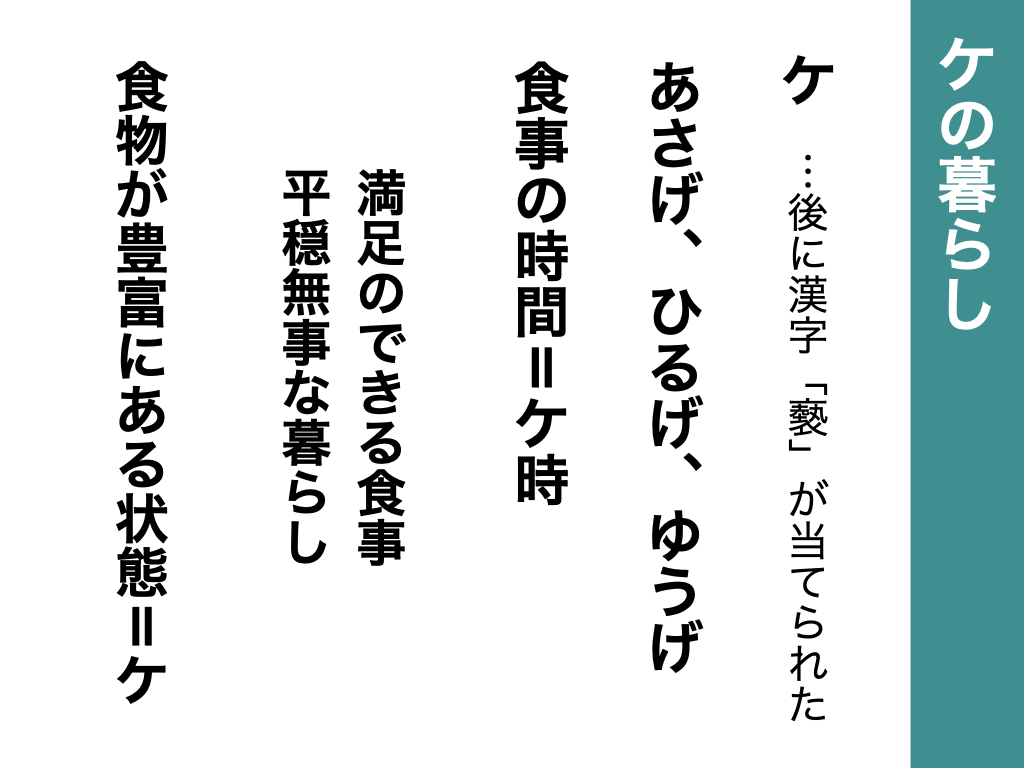

ケの暮らし

ハレ・ケ・ケガレの冒頭で紹介した「褻(ケ)」の字は、後になって当てられました。ケは主に食物のことを表していた証拠に、朝食のことを「あさげ」、昼食を「ひるげ」、夕食を「ゆうげ」、食事の時間のことを「ケ時」と言っていました。生活のほとんどがハレではない日常ですから、満足のいく食事をすることや、災害あるいは疫病などに見舞われない平穏無事な暮らし、そういったものが何より求められていたことが伺えます。そして、その日常の気が枯れたり離れたりしてしまう必然を理解したうえで、英気を養うためにハレの場を設けたのでしょう。日本人は気(ケ)と共に歩んできたのです。

現代でも気というのは非常に身近にあります。もしかすると、気なんて感じない、分からない、見たことがない、オーラなんて見えない、と思われるかもしれません。しかし、日本人はみんな分かっているのです。

有名人に会った人がよく「あの人、オーラがすごかった!」なんて感想を言うことがあります。オーラは気と同じですが、オーラなんて見えないんじゃなかったっけ?笑 感じているじゃないですか。実際、オーラは視力で見ることも可能ですが、視えると思っていないからほとんどの人には見えていません。しかし確かに感じてはいるのです。不思議ですね。

何気ない会話でも「気」は日常でよく使います。「何気ない」もその一つですよね。気にしてみると日頃からたくさん使っていることに気づきますし、いかに気を使って生活をしているかということに驚かされます。

少し調べただけでもこのようにたくさん出てきますよ。

他に、気を用いた単語もたくさんあります。

気はとても身近にあり、誰もが感じているものなのです。

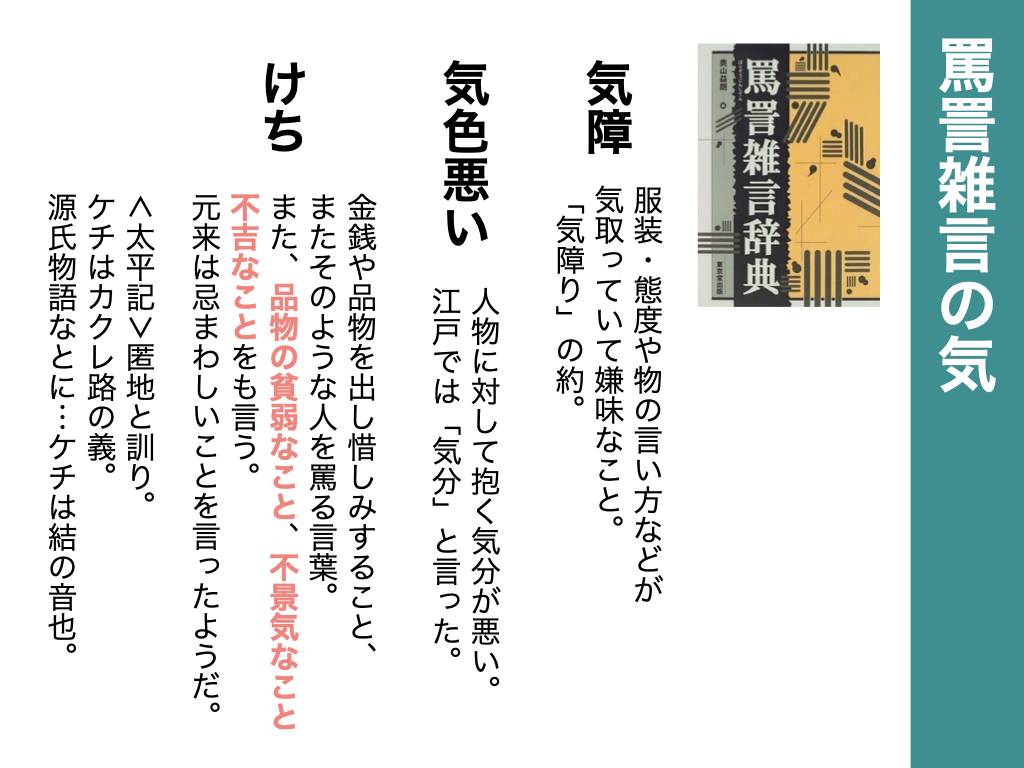

ちなみに『罵詈雑言辞典』という本に「けち」の解説があり、品物の貧弱なこと、不景気なこと、不吉なことをも言うとあります。食事の意味のケが足りていないことから派生して生まれた言葉かもしれません。そう考えると興味深いですね。不吉さとケガレとはまさに同じ用途で使えますから。

ケジメ

さて、ハレとケガレ、ケについて考えてきましたが、その節目についても忘れてはなりません。陰極まって陽に転ずるタイミング、陽極まって陰に転ずるタイミングなど、古代の日本人はこの流れが変わる境界線を重んじていました。その表れが「しめ縄」でしょう。

しめ縄は、結界の役割を果たして、神の領域と自分たち人間との領域とを明確に区分するためのものです。神社ができる以前は山や磐座、木などを神として祀り、敬っていたわけです。神様のことを柱と数えるのは、御神木なる木が由来でしょう。

そもそもは自然を畏れ敬い、あるがままの自然の一定領域に結界をつくり、人が立ち入ってはならない禁忌として神を祀っていたのです。その後、仏教の伝来とともに社寺建築の技術が伝播し、ただ自然を祀るのではなく神社や本殿が建てられるようになりました。今はお参りをして願い事をする場所として、神社に多くの人が気軽に訪れていますが、その中には何もありません。その奥に御神体としての自然があるわけです。プラスの意味では自然の恵み、太陽の光や水など、マイナスな意味では災害や疫病、人が死後になった怨霊など、恐れられていたものを供養をし祀っていました。

食物は自然からの恵み、すなわち神の施しであると考えられていました。その名残として、食卓に配膳した際に料理と人との間に箸を横に置きます。これは神である食べ物と人との結界を置き、これから神の命をいただきますという意味合いで儀式的な要素だという考え方もあります。

他にも、縄文土器にはその名前の由来通り、縄目模様が付いています。これも食物と人間との間に結界を張り、崇敬されていたものと考えられます。縄文時代から食物に対しての非常に強い感謝の気持ちや敬いの念があり、だからこそ食べ物を粗末にしない、残すとバチが当たるといった考え方が今なお残っているのでしょう。食品ロス問題なんていうのは日本が先立って解決すべき問題だと思いますね。

ツルギとタチ

両刃の剣をツルギ、片刃の剣をタチと言います。言霊学の世界では、ややこじつけ感はあるのですが(笑)、気を連ねるでツルギ(連気)、断ち切るタチと解釈します。そもそも縄文時代には土器や石器が中心で、剣や銅鐸は弥生時代以降のものだと考えられますから、言霊もそれ以降にできた概念なのかもしれません。

言うなれば、ツルギは気を連ねるゆえにムスビ、タチは断ち切り開くのでヒラキ、ムスビとヒラキで捉えると「むすんでひらいて」の歌が思い浮かびますね。このムスビとヒラキも先ほどのハレとケガレのリズムに重ねると面白そうです。

ついでに、神道の一霊四魂の概念も付け加えてみましょう。

これらの対応は直感的に当てはめたので正しいかは分かりませんが、なんとなくイメージが湧きますよね。「むすんでひらいて」の後は「てをうって」と続きます。この拍手が節目に当たり、気が充満して空っぽに一巡したタイミングの区切りです。歌を歌う時に手拍子を打ちますが、まさに手を打つのは節をとっているわけですね。

節とはリズムであって、呼吸や潮の満ち引き、自然界のあらゆる波と呼応するある一定のゆらぎです。このゆらぎの力を増幅させることで霊力を高め、精神性の向上を図ったのではないかと考えられます。

ゆらぎによる霊力といえば「ハレとケガレのリズム」で少し触れた十種の神宝、その力を用いるための「布瑠の言」という祝詞がありまして、「ひふみよいむなやここのたり、ふるべ、ゆらゆらと、ふるべ」と唱えます。これによって死者も蘇ると伝えられているのですが、霊魂の成長とセフィロトの木などを総合して考えると、死んだ人を生き返らせるためというより、霊性が最大に高まり、さらに上のステージが始まると捉える方が自然な気がしています。

また、1〜10までの数え方をヘブライ語で読むことができ、それがアマテラスの岩戸隠れのシーンを彷彿させるといった説もあります。このあたりの話はたくさんあって真実は分からないのですが、ユダヤとの関わりはあったのでしょう。

秦氏が創建に関わったと言われる京都の伏見稲荷大社。その裏手には伏見神宝神社があり、ユダヤ人、カバラ、モーセの十戒、十種の神宝、十善戒……。共通点がいろいろと見つけられそうですが、いかようにもこじつけられる反面、好き勝手な解釈がネット上で飛び交っていますので、ここでは対応についての考察は控えておきます。

とりとめのない結論になってしまいましたが、最後は仲井菊雄の詩で締めくくることにしましょう。

私たちは、普段から豪華な料理や外食が当たり前となり、服装も普段からオシャレをしたりして、毎日がハレの日のような生活を送っています。もともと晴れと言う言葉は、曇りや雨が続いた後にやっと日が出てきた晴れ間のことを指していました。先人たちは質素に、今ある物の中でどう生きるかということを考えて工夫を凝らしていたからこそ、小さな島国でみんなが充分に豊かな暮らしができたのです。その一定範疇を超えて、剥き出しの欲望が叶う物質的な豊かさに溺れ、結果として心の豊かさを失いつつあるように思えてなりません。一定の範囲内で工夫を凝らし、楽しみながら生産活動をして働く、そんな「ケ」の日々にこそ確かな幸福があり、日本人らしさでもあるのではないでしょうか。忘れてはならないケの日常が、あらゆる社会的な問題の解決の糸口になると確信しています。

ハレの日ばかりに憧れ溺れるのではなく、些細な日常を丁寧に、いかに生きるかを大切にしていきたいですね。